“自2011年3月國務院頒布至今,《土地復墾條例》已實施11年,修復治理進展有目共睹,各項工作也已趨于成熟。我們重提土地復墾,過時了嗎?”3月初,一場“紀念《土地復墾條例》頒布實施11周年座談會”在中國礦業大學(北京)舉行。會間,有人悄聲發問。

煤炭行業要可持續色發展,土地復墾與生態修復是根本保障。在此共識下,礦區對“含綠量”的要求越來越高。記者了解到,綠色低碳、保護耕地、高質量發展等目標,進一步催生著新需求。“過時了嗎?”答案是否定的。

“還舊賬”的時間緊、任務重

煤炭開發不可避免對土地造成影響。大約5年前,中國煤炭學會已做過統計研究:僅煤炭資源與耕地分布的重復區域面積,就占到我國耕地總面積的42.7%。彼時,采煤損毀土地以每年120萬畝速度增長,若能及時進行土地復墾及生態修復,可為國家增加1200多萬畝耕地、600多萬畝其他農用地。

然而,行動趕不上欠賬腳步。以遼寧阜新為例,這是2001年確定的全國首個資源枯竭型城市,一片東西長約60公里、南北寬約10公里的百里礦區,目前仍待修復。

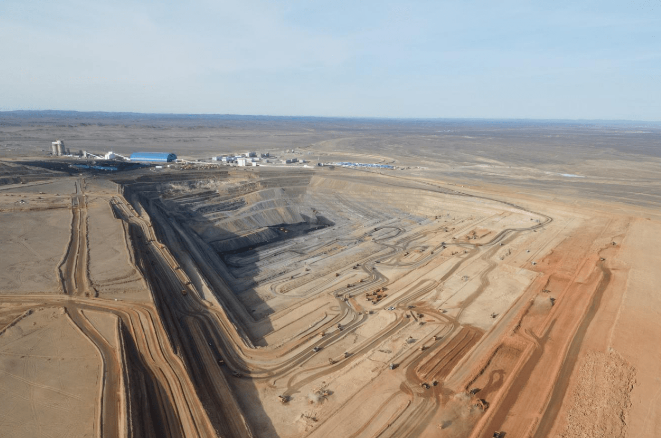

據遼寧省工商聯主席趙延慶介紹,礦區面積達到641.5平方公里,地質災害隱患點共36處,包括地面沉降、地面塌陷、滑坡、崩塌和地裂縫,其中采煤引發的沉陷約153平方公里。“土地損毀主要為露天采坑挖損,比如海州露天礦損毀約6.54平方公里,新邱露天礦多個不連續采坑損毀5.39平方公里。還有矸石山堆積約22.47平方公里,堆存量約20億噸。土地損毀和壓占制約著產業發展,推進生態修復迫在眉睫。”

欠賬還留在了黃河“幾”字彎。今年兩會期間,農工黨中央向全國政協提交的《關于加快推進黃河幾字彎綠色高質量發展的提案》指出,黃河流域礦區生態隱患嚴重:“在1000多座煤礦中,綠色礦山、智慧礦山占比不到一半,采煤沉陷區比比皆是,礦區修復率不到20%,地表地下生態破壞嚴重,荒漠化面積日益擴大,草場耕地數量與質量普遍下降。”

“前不久,我們對已有閉坑礦山做過調研,大約1/3仍未履行土地復墾及生態修復義務。”一位自然資源部相關人士表示,“舊賬未還、新賬又欠”的問題不容忽視。

開采礦井治理需求不斷提高

除了解決歷史遺留問題,治理也是現實之需。記者梳理發現,在多個產煤區2022年工作任務中,“綠色礦山”“生態修復”成為高頻詞。例如,山東省能源局把采煤塌陷地綜合治理作為貫徹落實黃河流域生態保護和高質量發展的重要抓手,計劃開工45個重點項目、治理面積8萬畝以上。《內蒙古自治區煤炭工業發展“十四五”規劃 》提出,地表沉陷、水土流失等問題依然存在,將“生產煤礦100%建成綠色礦山”列為目標。

對此,中國礦業大學(北京)校長、中國工程院院士葛世榮深有體會:“礦大先后為多個礦區做過土地復墾及生態修復方案,目前又和陜西榆林、內蒙古鄂爾多斯等地達成合作,礦區整體生態修復是重要內容,可見地方對這項工作的重視和需求。”

中國煤炭學會土地復墾與生態修復專業委員會主任委員胡振琪舉例,黃河下游流經的河南、山東兩省為沖積平原地貌,既是煤炭開發基地,也是我國糧食主產區。“平原礦區湖河密集,屬于高潛水位、多煤層開采,塌陷地受到多次擾動。大量土地塌陷之后積水,若不采取措施,將導致地表水系紊亂、水質惡化,耕地損失嚴重。像在山東,受影響的農業用地占塌陷總面積的一半以上。這是東部礦區生態損毀的主要特征,也是亟需解決的世界性難題。”

“往西是干旱地區,過去普遍關注不多。有人認為,沙漠戈壁沒什么東西,土地損毀了也無所謂,實則不然。”中國礦業大學副校長卞正富表示,隨著煤炭資源開發重心向西部集中,生態修復也要跟上。“我在新疆一個礦區就遇到,地上稀稀拉拉長著草,看起來似乎可有可無。但這里有國家二級保護動物黃羊,恰恰需要這樣特殊的環境,植被覆蓋過高反而影響生存。當前,晉陜蒙等西部礦區治理要求越來越高。”

傳統“追后賬”思路亟待更新

“中國工程院正在協助有關部門開展煤炭清潔高效開發利用的研究論證,其中一項重點就是低損害開采。也就是從開采源頭,圍繞環境保護及生態修復提前謀劃設計。”葛世榮進一步稱,碳達峰碳中和目標對煤炭開發提出更高要求,兼顧“兜底”保障與綠色發展,思路也要更新。

如果說,新老礦區治理是“看得見”的任務,思路則是“看不見”的內在需求。多位專家一致指向“先開采、后修復”的傳統理念——待采煤區沉陷穩定后再治理,易導致土地長期荒廢、損毀加重,等待復墾時間長,還將加大復墾難度,部分礦山企業可能逃避治理主體責任。在新形勢下,末端治理亟待走向“邊采邊復”。

“截至2020年,復墾后的土地至少有60%作為耕地及其他農業用地,在土地資源有效利用、保障國家糧食安全等方面起到重要作用。但長期以來,這些工作有著典型的工程恢復特色,缺乏源頭主動減損。”自然資源部國土整治中心主任范樹印提出,新要求催生礦區土地復墾和生態修復的視角發生變化,能否在建設過程中實現緩解、補償乃至恢復重建。“針對生產建設和開采過程的規定比較多,涵蓋全生命周期的生態修復力度不夠,治理更多還是在‘追后賬’。只有關注全程,才能真正讓生產企業把生態修復的成本內部化,推動解決煤炭開發帶來的一系列環境問題。”

胡振琪也稱,面對綠色發展要求,從源頭上控制和減輕生態損傷成為關鍵任務。“比如2020年11月,內蒙古下令不再新建露天煤礦,一個主要原因就是生態修復難以達到要求。在開采過程中,通過源頭控制、過程治理,復墾率高且成本低,有望多恢復耕地10%-40%,能有效避免新賬不斷成為舊賬。”

煤炭行業要可持續色發展,土地復墾與生態修復是根本保障。在此共識下,礦區對“含綠量”的要求越來越高。記者了解到,綠色低碳、保護耕地、高質量發展等目標,進一步催生著新需求。“過時了嗎?”答案是否定的。

“還舊賬”的時間緊、任務重

煤炭開發不可避免對土地造成影響。大約5年前,中國煤炭學會已做過統計研究:僅煤炭資源與耕地分布的重復區域面積,就占到我國耕地總面積的42.7%。彼時,采煤損毀土地以每年120萬畝速度增長,若能及時進行土地復墾及生態修復,可為國家增加1200多萬畝耕地、600多萬畝其他農用地。

然而,行動趕不上欠賬腳步。以遼寧阜新為例,這是2001年確定的全國首個資源枯竭型城市,一片東西長約60公里、南北寬約10公里的百里礦區,目前仍待修復。

據遼寧省工商聯主席趙延慶介紹,礦區面積達到641.5平方公里,地質災害隱患點共36處,包括地面沉降、地面塌陷、滑坡、崩塌和地裂縫,其中采煤引發的沉陷約153平方公里。“土地損毀主要為露天采坑挖損,比如海州露天礦損毀約6.54平方公里,新邱露天礦多個不連續采坑損毀5.39平方公里。還有矸石山堆積約22.47平方公里,堆存量約20億噸。土地損毀和壓占制約著產業發展,推進生態修復迫在眉睫。”

欠賬還留在了黃河“幾”字彎。今年兩會期間,農工黨中央向全國政協提交的《關于加快推進黃河幾字彎綠色高質量發展的提案》指出,黃河流域礦區生態隱患嚴重:“在1000多座煤礦中,綠色礦山、智慧礦山占比不到一半,采煤沉陷區比比皆是,礦區修復率不到20%,地表地下生態破壞嚴重,荒漠化面積日益擴大,草場耕地數量與質量普遍下降。”

“前不久,我們對已有閉坑礦山做過調研,大約1/3仍未履行土地復墾及生態修復義務。”一位自然資源部相關人士表示,“舊賬未還、新賬又欠”的問題不容忽視。

開采礦井治理需求不斷提高

除了解決歷史遺留問題,治理也是現實之需。記者梳理發現,在多個產煤區2022年工作任務中,“綠色礦山”“生態修復”成為高頻詞。例如,山東省能源局把采煤塌陷地綜合治理作為貫徹落實黃河流域生態保護和高質量發展的重要抓手,計劃開工45個重點項目、治理面積8萬畝以上。《內蒙古自治區煤炭工業發展“十四五”規劃 》提出,地表沉陷、水土流失等問題依然存在,將“生產煤礦100%建成綠色礦山”列為目標。

對此,中國礦業大學(北京)校長、中國工程院院士葛世榮深有體會:“礦大先后為多個礦區做過土地復墾及生態修復方案,目前又和陜西榆林、內蒙古鄂爾多斯等地達成合作,礦區整體生態修復是重要內容,可見地方對這項工作的重視和需求。”

中國煤炭學會土地復墾與生態修復專業委員會主任委員胡振琪舉例,黃河下游流經的河南、山東兩省為沖積平原地貌,既是煤炭開發基地,也是我國糧食主產區。“平原礦區湖河密集,屬于高潛水位、多煤層開采,塌陷地受到多次擾動。大量土地塌陷之后積水,若不采取措施,將導致地表水系紊亂、水質惡化,耕地損失嚴重。像在山東,受影響的農業用地占塌陷總面積的一半以上。這是東部礦區生態損毀的主要特征,也是亟需解決的世界性難題。”

“往西是干旱地區,過去普遍關注不多。有人認為,沙漠戈壁沒什么東西,土地損毀了也無所謂,實則不然。”中國礦業大學副校長卞正富表示,隨著煤炭資源開發重心向西部集中,生態修復也要跟上。“我在新疆一個礦區就遇到,地上稀稀拉拉長著草,看起來似乎可有可無。但這里有國家二級保護動物黃羊,恰恰需要這樣特殊的環境,植被覆蓋過高反而影響生存。當前,晉陜蒙等西部礦區治理要求越來越高。”

傳統“追后賬”思路亟待更新

“中國工程院正在協助有關部門開展煤炭清潔高效開發利用的研究論證,其中一項重點就是低損害開采。也就是從開采源頭,圍繞環境保護及生態修復提前謀劃設計。”葛世榮進一步稱,碳達峰碳中和目標對煤炭開發提出更高要求,兼顧“兜底”保障與綠色發展,思路也要更新。

如果說,新老礦區治理是“看得見”的任務,思路則是“看不見”的內在需求。多位專家一致指向“先開采、后修復”的傳統理念——待采煤區沉陷穩定后再治理,易導致土地長期荒廢、損毀加重,等待復墾時間長,還將加大復墾難度,部分礦山企業可能逃避治理主體責任。在新形勢下,末端治理亟待走向“邊采邊復”。

“截至2020年,復墾后的土地至少有60%作為耕地及其他農業用地,在土地資源有效利用、保障國家糧食安全等方面起到重要作用。但長期以來,這些工作有著典型的工程恢復特色,缺乏源頭主動減損。”自然資源部國土整治中心主任范樹印提出,新要求催生礦區土地復墾和生態修復的視角發生變化,能否在建設過程中實現緩解、補償乃至恢復重建。“針對生產建設和開采過程的規定比較多,涵蓋全生命周期的生態修復力度不夠,治理更多還是在‘追后賬’。只有關注全程,才能真正讓生產企業把生態修復的成本內部化,推動解決煤炭開發帶來的一系列環境問題。”

胡振琪也稱,面對綠色發展要求,從源頭上控制和減輕生態損傷成為關鍵任務。“比如2020年11月,內蒙古下令不再新建露天煤礦,一個主要原因就是生態修復難以達到要求。在開采過程中,通過源頭控制、過程治理,復墾率高且成本低,有望多恢復耕地10%-40%,能有效避免新賬不斷成為舊賬。”