當下我們需要探討的問題,已經從“要不要限制煤炭”,變成更有意義的“如何限制煤炭”。限制煤炭已經成為“正確的事”,但是如何把事情做正確,在當前減緩氣候變化、解決環境問題的壓力之下,已經成為需要超越最優經濟效率視角之上的考量。因為這種“最優”,往往只存在于理論中。

過去一年,世界各地極端天氣頻發,高溫極寒輪番來襲,已經并將繼續對全球產生深刻的影響。雖然從“氣候變化”到“具體地區及時段的天氣變化”存在著較長的邏輯鏈條,但若忽視對于全球氣候變化的控制,極端天氣問題發生的概率無疑將會增加。

基于這個大前提,無論是從化石能源對于氣候及天氣影響的長鏈條來推斷,還是出于風險管理的考量,限制煤炭、并根據各國實際情況,讓煤炭在不影響能源安全的前提下逐步退出歷史舞臺是解決氣候變化及氣候安全問題的必要條件。雖說每個環節都存在一定的不確定性,但這并不影響我們得出確定性的結論。

圖片來源:PIXABAY

根據《巴黎協定》的目標,到本世紀末,全球平均溫升要控制在2度以內(與工業革命之前相比),并向實現1.5度努力。政府間氣候變化專門委員會(IPCC)的文獻綜述顯示,要實現這一目標(對應66%的概率),整個能源與生態系統的碳排放只有大約1萬億噸的CO2當量預算(如果按照1.5度目標計算,預算僅有4,500-6,000億噸)。這意味著,如果現在不采取有效措施實現全球碳排總量的銳減,不到20年,這一預算就會耗盡。

然而,按照30-35年的正常退役期估算,盡管各國現存燃煤電廠的情況各異,但總體來看,全球現存燃煤電廠在其剩余壽命期內的排放就將超過這一預算的1/3。如果我們要堅持實現這一氣候安全目標,目前探明的可采儲量中80%以上的煤炭、50%的石油與40%以上的天然氣都需要被永久地留在地殼中。

全球實踐:“控煤俱樂部”在不斷擴大

在2017年的氣候大會上,墨西哥等超過20個國家發起成立了“控制煤電”聯盟。芬蘭、英國、法國、愛爾蘭等國相繼提出了完全擺脫對煤炭的依賴、以及限制石油頁巖氣開采的時間表。必須承認,上述提及的國家中有不少中小型國家,煤電體量較小,化石燃料消費也不多,所以這些國家的“脫煤”對其能源結構的影響程度,難以和中國、德國、美國等煤電大國相比。

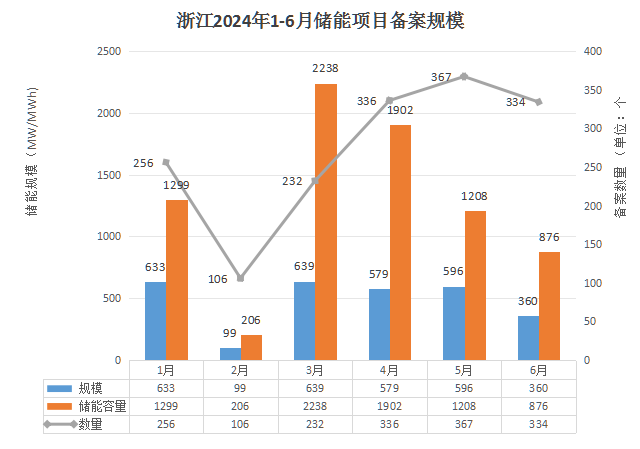

圖片:歐洲控煤時間圖 來源:ResearchGate

但就在今年年初,德國官宣將開啟“脫煤大業”。2018年6月,德國成立了官方名稱為“增長、結構變化與就業委員會”的機構,討論擺脫對煤炭的依賴以及對應的社會政策問題。作為重度依賴煤電(約40%的電力是煤電)的世界第四大經濟體,德國的脫煤轉型對于中國有著重要借鑒意義。

經過半年的討論,2019年1月26日,委員會以27票贊成、1票反對的絕對多數達成了“退煤”共識,并公布了退煤路線圖。德國的退煤時間表主要有三個時間節點:

● 2022年,將硬煤和褐煤發電裝機容量從43GW減少到30GW左右;

● 2030年,煤電裝機容量進一步減少到17GW;

● 2038年,煤電正式退出德國能源系統。

此外,德國政府還將在2023、2026以及2029年對退煤路線圖和實施措施進行盤點,并于2032年進行評估來確定是否可以把退煤期限提前至2035年。

再來看美國。 對,美國有個川普,但川普不代表美國,他對于美國能源政策的代表性,應該只限于聯邦層面的“產業特定政策”方面。過去10年間,煤電在美國能源結構的比重已經下降了近20個百分點,發電量下降40%,川普那些為了拯救煤電與核電、不惜破壞“調度優先次序”(merit-order)基本市場原則的“努力”,注定難以成功。

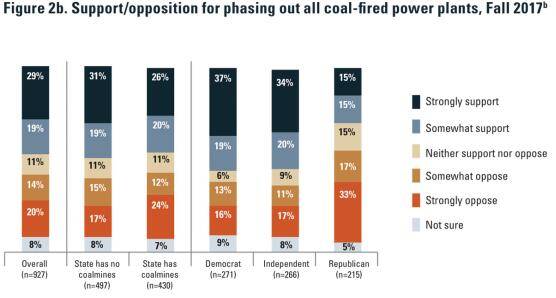

圖片:美國2017年脫煤民調結果 來源:Vox

德國和美國的在能源結構轉型方面的實踐,對于中國來說,或許都有著更大的借鑒意義。

需求側政策:理論上最優,力度卻總不夠

按照經濟學處理市場失靈的視角,氣候變化根源于溫室氣體排放,是人類能源相關活動所導致的外部性問題(私人收益不等于社會收益)。解決這個問題的最優政策是給外部性以明確的定價,來表明資源使用的稀缺性,從而將資源配置給更需要的主體來使用與消費,達到整體控制的目標。

世界銀行2017年發布Report Of The High-Level Commission On Carbon Prices就是這一理論在應用層面的集中體現。這份報告認為,要想實現《巴黎協定》的減碳目標,全球碳價格需要在2020年達到每公噸(二氧化碳當量)40-80美元,2030年達到每公噸50-100美元,并結合采取配套政策。

未來幾年諾貝爾經濟學獎有力競爭者之一的哈佛大學教授Martin Weitzman也在理論上證明:只要所有國家認同一個共同的碳稅治理程序,通過談判與多數表決原則,這些完全自私的國家最終會達成一個社會最優的碳稅水平。但是就目前的國際政治與治理現狀來看,這個前提仍然顯得相當嚴苛,甚至不切實際。

如此看來,雖然理論上的完備性與完美是令人佩服的,但是這些植根于經濟效率的主張,在實際政策框架體系內的影響力非常有限。相比之下,“供給側的直接限制”這種“命令—控制性”政策更加簡單直接。沒有過于復雜的設計,也減少了負擔沉重的監管與行政程序,效果反而更加顯著。

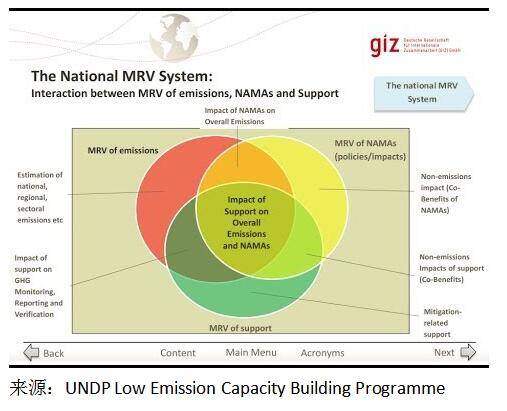

我們可以將煤炭供給側直接限制政策與MRV原則(Measurement, Reporting and Verification,也就是可監測、可報告、可核查)做個比較。MRV是溫室氣體治理體系中經常提及的一個詞。在現行體制下,各國要確定減排指標,就必須利用MRV以保證減排的真實性與進度。

來源:UNDP Low Emission Capacity Building Programme

雖然現行的氣候體系完全是一套自愿體系,但背后的工作量依舊千頭萬緒、龐大無比。可如果在供給側直接限制煤炭,其實就可以完全不需要MRV了;再進一步,如果這種對供給側的限制切實可行,它可以帶來一種“世界公民”的示范效應,給更多國家的跟進提供“成本可接受”方案的提示。

綜上所述,從需求側限制煤炭的政策成功的概率明顯不高。那么這樣的政策是否還是“最優”的政策,就需要打個問號了。

我國的供給側限制政策

能源經濟系統是開放的系統,受政府政策與個人行為的影響很大,主要取決于人們對系統的預期與目標。能源技術的歷史告訴我們:一種能源退出歷史,往往不是因為它的耗竭,而是因為出現了更好、更高級的能源。煤炭代替薪柴、油氣替代煤炭,都是如此。

因此,限制煤炭不能局限于經濟效率視角,更要從歷史沿革(所謂路徑依賴)、能源政策制定的特點、法律與政治,甚至是心理與文化等多維度來進行考量。

在理論層面上,煤炭供應側的限制措施可能并非經濟效率最優的選擇;但從動態以及長期的氣候影響上來看,任何旨在有效限制煤炭的政策與行動,都將在可預見的未來更加流行,正如前文所提,限制煤炭使用需要更激進的政策和目標。

當然,我們需要確認這種限制不會帶來超過100%的煤炭需求反彈。比如一個地區控煤,造成其他地區煤炭價格大幅下降,反而造成煤炭使用量上升,甚至超過控煤地區的減少量的情形。

說回中國,我國的煤炭供給側限制政策以及煤炭退出時間表,不應是盲目的順應國際趨勢,而是我們自身的必要需求,以及全球視角下“人類的共同責任”決定的。

從減緩氣候變化、能源轉型的長期趨勢來看,中國煤電行業具有結構轉型的必要性;就中短期而言,生產率提高、開采成本問題、礦工的工作尊嚴以及本地環境質量提升的壓力更是要求我們盡快收縮煤炭產業規模。

更重要的,我國也已經積累了實施能力方面的豐富經驗。從過去的能源政策的實施經驗來看,供給側的改革往往是有效的——這一結論從我國利用政策引導煤電進行環保改造升級的進程已經可見一斑。因為它涉及的主體更少,從而容易“指揮”控制,信息不對稱程度也小,因此,筆者有理由相信,加快中國煤炭行業結構轉型的進程,是可能的。